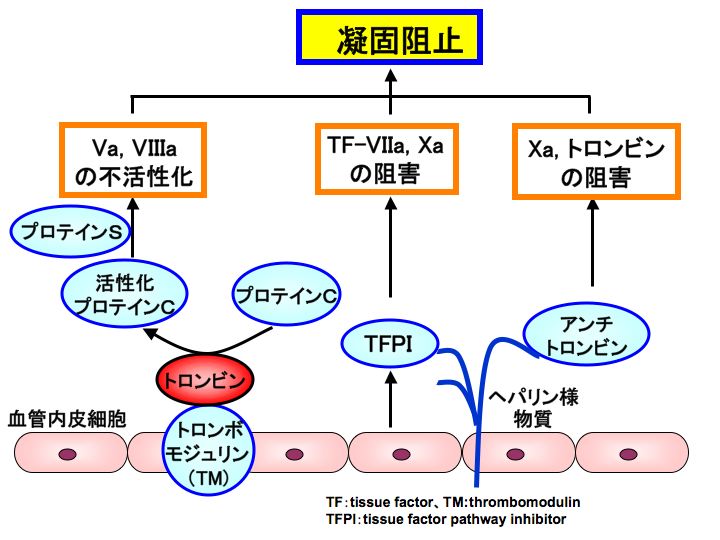

どちらも肝臓で作られる抗凝固因子で、合成にはビタミンKが不可欠。抗凝固因子という言葉は正式な名称ではなく、凝固因子に相反して凝固系にブレーキをかける役割を持つ。プロテインC (PC)、プロテインS (PS)、トロンボモジュリン(TM)、アンチトロンビン(AT)などが当てはまる。

トロンボモジュリン

血管内皮細胞に発現する糖タンパクで、トロンビンに結合して不活性化する他、その結合したやつ (TM-トロンビン複合体)がさらにプロテインCを活性化する。

プロテインC

TM-トロンビン複合体に活性化されると、凝固因子のうちFVaとFVIIIa (aは活性化の意味)を分解して凝固反応を抑制する。このときプロテインSが補酵素となる。

アンチトロンビン

PSと同じく肝臓で合成される糖タンパク。ヘパリンによって活性が著しく上昇する。名前の通り、トロンビンに結合して不活性化するほか、FIXa〜FXIIaにも結合し、凝固を阻害する。

http://www.3nai.jp/weblog/entry/27733.htmlより

http://www.3nai.jp/weblog/entry/27733.htmlより

ついでに

ワルファリンvs.ヘパリンvs.NOAC/DOAC ではビタミンK依存性の凝固因子の覚え方を「肉納豆」(2, 9, 7, 10)としたが、プロテインCとSと、オステオカルシン(後述)も入れてあげると、「シソ肉納豆」(C, S, O, 2, 9, 7, 10)になる。

オステオカルシンというのは、骨芽細胞がビタミンK依存性に分泌するタンパク質で、骨芽細胞の働き=骨形成のマーカーとして使われるほか、インスリンやアディポネクチン(脂肪細胞で分泌され、グルコース取り込みを促進する)の産生を促す(オステオカルシン - Wikipedia)。

<参考>

STEP 内科2 感染症・血液 第3版

凝固・線溶検査ポケットブック