血漿と血清の違い

血液(全血)をそのまま放置しておくと採血管の壁との接触によって内因系が活性化し、30分ほどで凝固して血餅を作る。その上澄みを血清と呼ぶ。

一方、血液に抗凝固剤を入れて遠心分離すると、有形成分=血球(白血球・赤血球・血小板)が下に落ちてくる。この上澄みが血漿。つまり、血漿は血液の液体成分を集めたやつ。

→血漿=全血ー血球成分

→血清=血漿ー凝固因子(フィブリノーゲンなど)

また、凝固反応の過程で凝固因子とともに血小板やグルコースも消費される。

採血管の種類

抗凝固剤なし(プレーン管)

生化学・内分泌・感染症・腫瘍マーカーなど

特に血液が凝固しても困らない検査値のとき、血清を検体として使う場合に用いる。凝固を早めるための凝固促進剤や、血清と血餅を隔てる血清分離剤が入っている。

抗凝固剤あり

血液が凝固してしまうと血球数や血糖値に変動をきたすため、その防止に用いる。いくつか種類がある。

EDTA-2K

血球計数(WBC, RBC, Pltなど)や血液塗抹標本

カルシウムとキレート錯体を作る(強く結合して安定化する)ことで抗凝固作用を発揮。カルシウムイオンは凝固因子の一員。「血算DETA」で覚える。その他血液型や、BNPの測定にもEDTA入りが用いられる。

クエン酸ナトリウム

凝固系検査(PT, APTT)、赤沈

EDTAと同様にカルシウムをキレート除去。PTやAPTTの測定の際にはpHを7.1~7.35の狭い範囲で行う必要があり、クエン酸のpHを5.5にすることによって調節している。そのため混合比もクエン酸:血液=1:9と指定されている(赤沈の場合は1:4)。液体なので、血球検査に使用すると希釈されてしまい正確に測定できない。

フッ化ナトリウム

血糖(Glu)

カルシウムイオンと結合して抗凝固作用を示すほか、解糖系酵素(エノラーゼ)の活性を阻害するため、グルコースの代謝を抑制できる。

ヘパリン

血液ガス・電解質

カルシウムとは関係なく、アンチトロンビン(AT)を阻害することで抗凝固作用を発揮。電気的に中性なので、pHを測るのに適している。

採血管の順番

シリンジ採血の場合

http://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/470034/15300BZZ00999000_B_01_01/

http://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/470034/15300BZZ00999000_B_01_01/

シリンジ内の血液は、採血管の壁面との接触により時間とともに凝固が進む。そのため抗凝固薬入りの採血管を先に分注する。凝固すると困る順・血液量が正確に必要な順に凝固→血算→(その他の凝固入りスピッツ)→血糖。最後に抗凝固薬のない生化学などを分注。

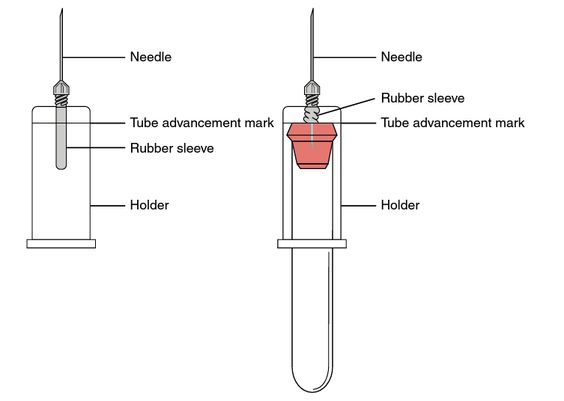

真空管採血の場合

https://jp.pinterest.com/pin/372391462917006780/

https://jp.pinterest.com/pin/372391462917006780/

血液を一度に全部取るシリンジ採血とは違い、1本目の採血管には針を刺した時に流出する組織液が混入し、凝固しやすくなる。そのため1本目には凝固しても構わない生化学に分注する。それ以降はシリンジと同じで、凝固→血算→(その他の凝固入りスピッツ)→血糖→(その他の抗凝固薬なしのプレーン管)となる。

最後にこんな問題を。

101B86

血液検査項目と抗凝固薬の組み合わせで正しいのはどれか。2つ選べ。

a 赤沈−ワーファリン

b 血小板−EDTA

c プロトロンビン時間−ヘパリン

d 血糖−フッ化ナトリウム加EDTA

e 動脈血ガス分析−クエン酸ナトリウム

答えは

bとd。難しい!

<参考>

標準臨床検査医学 第3版

診断と手技がみえる vol.2

STEP 内科2 感染症・血液 第3版